平成29年9月~:避難確認シールの配付②

不定期ではあるが、その都度防災クラブの希望者が集まり、近隣の住宅へ避難確認シールの配付と危険箇所のチェックを実施しました。留守が多かったため、現在も機会を見つけて継続して取り組んでいます。

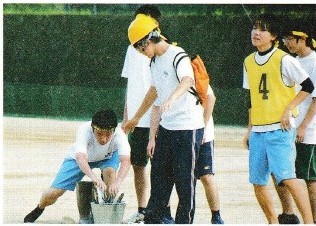

平成29年9月30日(土)~10月2日(月):那賀高校文化祭・体育祭

防災クラブの活動をまとめた展示コーナーと、防災食試食コーナーを特設しました。アルファ米やパスタなどの防災食を用意し食べ比べてもらいました。また地域から参加いただく体育祭の「防災リレー」では、本校生徒・保護者・地域の方々に防災を啓発しました。

体育祭の「防災リレー」には地域の方も参加

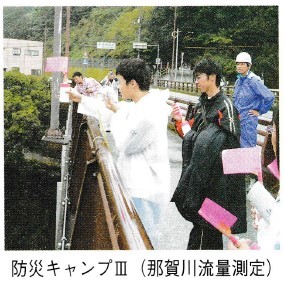

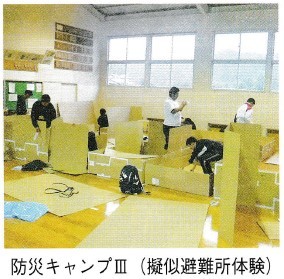

平成29年10月21日(土)~22日(日):防災キャンプⅢ

防災キャンプⅢでは,国土交通省那賀川河川事務所と連携した那賀川の流量調査・水質検査等の講習会,那賀町消防署職員による止血法・包帯法講習会と,フードコーディネーター田中美和先生を招いた防災食づくり講習会②を実施しました。特に防災食づくり講習会では,近隣の婦人会の方にも声をかけ,地域の方と一緒に新しいレシピに挑戦しました。また,疑似避難所体験や炊き出し訓練・グループワークもあり,大変充実した活動になりました。

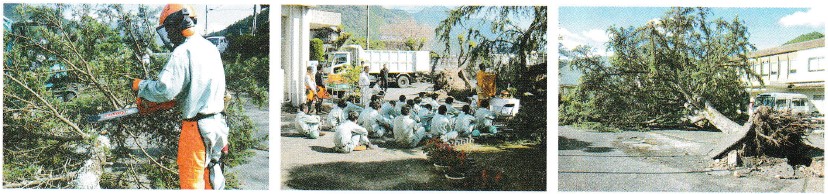

平成29年10月22日(日):台風第22号

台風第22号の強風を受け,本校のシンボルツリーであるヒマラヤスギが倒れてしまい,自然の力の強大さに驚くとともに,恐怖を感じました。昭和27年から約半世紀にわたり生徒たちの安全を見守ってくれたツリーを供養した後,森林クリエイト科生の手により解体しました。

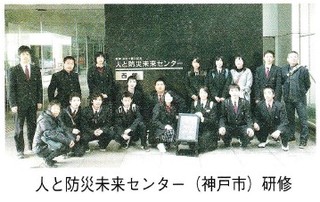

平成29年12月2日(土):「人と防災未来センター」の見学

防災クラブ員と教職員で「人と防災未来センター」へ見学に行きました。毎年,防災を忘災としないための教訓として阪神淡路大震災の現地を訪問しています。研修後に実施したアンケート調査では,「現場の様子を知ったことで防災・減災の大切さがわかった,これから備えたい」等といった感想が聞かれ,今後も継続したいと考えています。

平成29年12月16日(土):南部圏域総合防災訓練への参加

大塚鷲敷工場の敷地を主会場・鷲敷町体育館・那賀高校の3会場で,徳島県が主催する「平成29年度南部圏域防災訓練」が実施され,本校防災クラブ員も参加しました。自衛隊による炊き出し,土の中に埋まった自動車の救出,ドクターヘリでの移動,機動隊や警察署,消防署等が参加する大規模な訓練でした。その主会場のテントで那賀高校の取り組みをパネルで紹介し,手作りした丸太ストーブ,ロケットストーブ,バイオライトなどに火を付けて紹介しました。たくさんの方が興味を示され,終日テントの周りは,大勢の人で賑わいました。

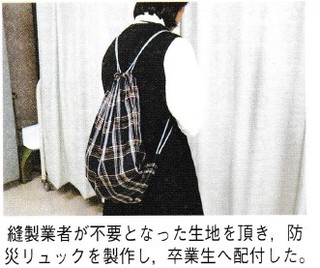

平成30年3月1日(木):防災リュックの配布

8月に作成した防災リュックに備蓄していた非常食と水を入れて,卒業生に配付しました。

平成30年3月18日(土):防災食づくり講習会③

防災キャンプⅢの際,地域の方からも評判がよかったため,地域婦人会の方に声をかけて防災食づくり講習会③を実施しました。今回は,「ローリングストック~缶詰活用料理講座~」をテーマに,長期保存できる缶詰などを使って,ハイゼックス袋で調理するという防災食づくりに挑戦しました。地域の方から,高校生と一緒に活動できて楽しかった,また,このような機会を作ってほしいといった意見をいただき,参加した生徒からも,地域の方と知り合うことができてよかった,思っていたよりも美味しくできたとの感想が聞かれました。

平成30年4月27日(金):鷲敷町婦人会との防災食づくり講習会④

講習会③に参加された方から,地域婦人会の研修として,防災食づくりについて教えてほしいと依頼があり,鷲敷町公民館にて防災食づくりを行いました。防災クラブ員主導のもと「ローリングストック~缶詰活用料理講座~」を実施し,いつもと会場が違うため,使い勝手が分からず戸惑っていましたが,地域の方と協力して調理することができ,好評を得ることができました。

平成30年7月12日(木):地震避難訓練,ロープワーク及び防災講演会

徳島大学 中野晋教授を招き,地震避難訓練,ロープワーク及び防災講演会を実施しました。特に西日本豪雨災害の直後に行った防災講演会は,テーマが「豪雨災害に備える」であったためか,生徒の関心が非常に高く,講演後のアンケートでは災害に備えたい,もう一度ハザードマップなど確認したいといった意見が聞かれました。

平成30年7月30日(月):防災プログラムに参加

那賀町社会福祉協議会主催の防災プログラムに防災クラブ員と鷲敷中学生が参加し,那賀町の災害時の対応や備蓄品について説明の後,防災食を試食しました。また,全員で避難所運営ゲーム(HUG)を行った後,鷲敷中学生と共に近隣の方へ「避難確認シール」の配付③を行いました。

平成30年8月10日(金):防災食づくり講習会⑤及び「避難確認シール」配付④

本校防災クラブ員が,鷲敷中学生と共に防災食づくり講習会を実施し,コンビーフカレーピラフ・ポトフ・小男鹿風蒸し菓子の3品を作りました。ハイゼックス袋を使用した調理が初めてという中学生に,生徒が使い方を教えたり手伝ったりしながら,楽しく交流することができました。

試食後は,「避難確認シール」を近隣の方に配る活動を協働し,大変有意義な時間をすごすことができました。

平成30年8月28日(火):四国放送「ゴジカル!」生出演

防災クラブの各学年代表者3名が,四国放送「ゴジカル!」に生出演し,本校の防災に関する取組について紹介しました。8月10日に実施した活動の様子を四国放送が取材し,その様子も放送されました。生放送直前は大変緊張していましたが,本番は笑顔で話すことができ,その後,放送を見た方々から,取組や生徒について多くの賞賛の言葉をいただきました。

平成30年9月~:防災リュックづくり

平成30年度も家庭クラブ員と防災クラブ員が中心となって,防災リュックを作成しました。昨年の防災リュックは少し大きいという意見があったため,今年度は一回り小さくし軽量化しました。卒業生に,備蓄品と共に贈りました。

平成30年9月8日(土):防災食づくり講習会⑥

防災食づくり講習会⑥で,田中先生を招いて,防災クラブ員と木沢・上那賀・相生地区の婦人会の方が楽しく交流しながら,防災食(テーマ「和洋折衷」,梅昆布そば米ごはん・高野豆腐と肉団子の煮物・キャベツとツナの重ね蒸し・ソーセージと豆のカレースープ・みかん&パインゼリー)を調理しました。地域の方と笑顔があふれる活動となりました。

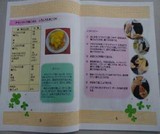

平成30年9月25日(火)~11月:防災食レシピ集の作成

平成28年度より,フードコーディネーター田中美和先生のご指導のもと,災害時炊飯袋を活用した防災食づくりを実施してきました。回数を重ね,レシピが増えて充実してきたため,今年度,活動のまとめとしてレシピ集を作成し,本校生徒に配付しました。

災害発生時に最小限の水を使い,美味しくて温かい,その上,栄養価が高い食事のレシピ集となっています。作成には,生徒が何度も調理を繰り返すことで,加熱しやすく失敗の少ないレシピを完成させました。

平成30年10月27日(土)~10月28日(日):那賀よし防災キャンプⅣ

1日目は,那賀町消防署による三角巾による止血法と包帯法と,那賀川河川事務所による那賀川の河川調査や流量観測がありました。実測では水質のパックテストと,ボートで川の深さを調査した後,橋の上から浮子を落として流速を調べ,流量を計算しました。その後,段ボールを使って疑似避難所を作成し宿泊しました。

?

2日目は,徳島大学 中野晋先生による,学校周辺の地図を使ったDIG演習を行いました。拡大地図の上に,計画規模と想定最大規模の洪水浸水想定 区域図を線引きした後,周辺の避難所をマークしました。実際,外へ出て建物の高さを調べたり,パソコンを使って避難所を調査した結果,想定最大規模の洪水時に安全な避難所は,17カ所のうち1カ所しかありませんでした。実際に図に表すことで,地域の地形や課題が分かり,自分の家の周辺も調べてみたいという生徒の感想も聞かれました。

平成30年11月13日(火):地域防災力充実強化大会in徳島2018へ参加

消防庁が主催した「地域防災力充実強化大会 in 徳島2018」が,アスティとくしまにおいて開催され,本校の防災クラブ代表者3名がこれまでの取組をまとめ発表しました。発表した生徒からは,来場者約900人の前での発表で大変緊張した,来場された方に少しでも私たちの思いが伝われば嬉しいといった感想が聞かれました。成果発表をとおして,本校の取組を紹介することで,地域で生活している方々の防災意識向上に繋がったと考えています。

平成30年12月2日(日):高校生防災クラブ県外見学研修

参加校:那賀高校,富岡東高校羽ノ浦校,小松島高校,阿南工業・阿南光高校

生徒28名,教員7名

毎年,「防災を忘災としない」を教訓として,阪神淡路大震災の現地を訪問しています。今年度は那賀高校だけでなく,南部地域の近隣校に声をかけて,本校以外に3校の防災クラブ員とともに県外研修「人と防災未来センター」見学を実施しました。研修後に実施したアンケート調査では,「地震の怖さや現場の様子がよく分かった,防災・減災が大切だと思った,今後備えたい」等といった感想が聞かれ,大変有意義な研修となりました。今回は,近隣校の防災クラブ員と交流ができ,双方向での情報交換と共有が可能となりました。是非,今後も継続したいです。

|